Человека отличает от животного мира его умение разнообразно коммуницировать. Развитие речи выделило человека, сделало его культурным и социальным. Речь привела к организации человека и его взаимодействию с окружающими людьми. Вот почему так важно уметь общаться с другими людьми. Выделяют три вида сторон общения – коммуникативная, перцептивная и интерактивная. Однако главными остаются навыки, которыми должен обладать человек, чтобы успешно контактировать с окружающими.

Интернет-журнал psytheater.com называет общение способом контакта человека с окружающими. Если бы не существовало речи, тогда люди могли взаимодействовать между собой на уровне жестов, мимики и звуков. Эти виды коммуникации, которые называются невербальными, не исключаются. Однако наиболее простым способом высказать свою мысль и услышать, что думает по этому поводу другой человек, является язык. Вот почему родители с самого детства обучают своих детей речи, поскольку сказать одним словом свою идею намного легче, чем на пальцах или картинками ее передавать.

Речь облегчает взаимодействие между людьми. Вместе с тем здесь возникает множество сложностей, связанных с неумением людей коммуницировать, слышать окружающих, понимать собственные желания, контролировать свои эмоции, которые тоже выливаются в речи. Другими словами, речь порой заменяет не только эмоции, когда какое-то слово произносится с определенной интонацией в голосе, но и даже действия.

Речи обучаются все люди. Как говорится, через умение устанавливать контакты человек может достичь больших результатов. Здесь важно уметь общаться не только с близкими и родными, но и с незнакомыми людьми.

Многие проблемы, с которыми человек сталкивается в своей жизни и связаны с негармоничными отношениями, основываются на том, что человек не понимает сам, кому он должен уделять время, внимания и силы, а кому нет. Любимые партнеры довольно часто ссорятся по причине того, что их вторые половинки уделяют время своим родственникам или друзьям. Начальники негодуют по поводу неуважительного отношения к себе своих сотрудников. Люди часто замечают, что с незнакомыми им легче общаться, чем с близкими. Это все является показателями дисбаланса, который возникает по причине того, что сам человек не может понять, кто для него важен в этой жизни, а кто нет.

Все очень просто: есть так называемый ближний круг общения. В него должны входить все те люди, которые вас вдохновляют, дают энергию, силу и питают духовно, материально, физически. Если вы ошибетесь и поставите в этот круг «паразита», который, наоборот, не питает вас, а отбирает что-то частично или полностью, то вы лишитесь гармонии в отношениях.

Чаще всего в ближний круг общения входят:

- любимый партнер (если вы являетесь чьим-то супругом/супругой), ваши дети, родители (если вы сами еще являетесь ребенком);

- начальник по работе (если вы работаете на кого-то) или деловые партнеры (если вы имеете свой бизнес);

- вы сами.

Сюда не входят друзья, если только они не являются теми людьми, которые вам платят деньги или дают вам духовное равновесие, семью и секс. Сюда не входят родители, если вы взрослый человек. Сюда не входят коллеги, соседи, посторонние люди и т.д. Если вдруг вы помещаете в этот круг тех, кто не был обозначен, то происходит дисбаланс. Если не верите, то попробуйте, если уже не ощущаете, как ваша жизнь рушится от неправильной расстановки людей.

Почему именно эти люди входят в ближний круг общения? Любимый партнер (для взрослого человека) или родители (для ребенка) – это источник вдохновения, безопасности, уюта, любви. Начальник или деловые партнеры – это источник денег. А вы сами… ну, от самого себя никуда не деться. Если вы будете больны, глупы, несчастливы и т. д., тогда вам уже никто другой не будет нужен. Поэтому в первую очередь вы должны ладить с самим собой, а потом уже со всеми окружающими людьми.

Все остальные люди (вне ближнего круга общения) должны занимать второстепенную роль, поскольку они не являются источниками жизненно важных ресурсов. Все, что они вам дают, вы можете получать и в ближнем кругу общения, если только наладите отношения со всеми ее участниками. То есть друзья, коллеги, знакомые заменяемы теми, кто находится в любом из кругов общения.

Перцептивная сторона общения

Перцептивной стороной общения является понимание собеседника человека. Происходит процесс на всех уровнях, доступных и понятных человеку. Пока люди общаются, каждый из них старается понять, познать и сделать для себя ясным один вопрос: кто есть человек напротив?

Чтобы познать другого человека анализируются:

- Его внешние данные, чтобы понять смысловую нагрузку его высказываний.

- Его эмоциональное состояние, отношение к теме, происходящему.

- Его взгляд на то, как он связывает объекты, относится к ним, интерпретирует.

- Его убеждения, установки, мировоззрение и пр.

- Его систему мышления, ход мыслей.

В процессе должно участвовать как минимум два человека. Каждый из них старается познать вторую личность, чтобы дать себе ответ на главный вопрос о том, кто перед ними находится. Когда человек понимает другого, тогда ему легче решать, что говорить, как реагировать, что советовать, как себя вести и пр. Однако для познания другого человека нужно очень много времени. Здесь в процесс вступает такая функция головного мозга, как додумывание.

Поскольку у каждого человека есть опыт прошлых контактов с другими людьми, он уже имеет некоторые представления о них, отметил некоторую схожесть между личностями, он может использовать эти знания, чтобы дополнить недостающую информацию. Другими словами, человек выносит предположение о том, кто перед ним находится, на основе того опыта, который у него имеется. Поскольку это происходит автоматически, люди нередко замечают, что ошибаются. Однако первое мнение всегда кажется верным, поскольку человек уже с подобным сталкивался, что позволяет ему подумать, что в этот раз он столкнулся с тем же самым.

Перцептивная сторона общения направлена на понимание другого человека. Зачем это нужно? Для того чтобы дальше прогнозировать свое поведение. Поскольку общение не происходит без желания влиять на собеседника, менять его убеждения, делать своим единомышленником, то человек должен сначала понять, как мыслит и чем руководствуется собеседник, чтобы полученной информацией воспользоваться себе во благо.

Это не есть плохо или хорошо. Просто это происходит автоматически, поскольку каждый человек желает понимать окружающих, чтобы выбирать такую модель общения, которая будет ему выгодна.

Характеристика сторон общения и примеры

Гештальтпсихология — что это в психологии кратко

Все стороны общения тесно переплетены между собой. Нередко они могут сливаться в одно целое или периодически подменять друг друга.

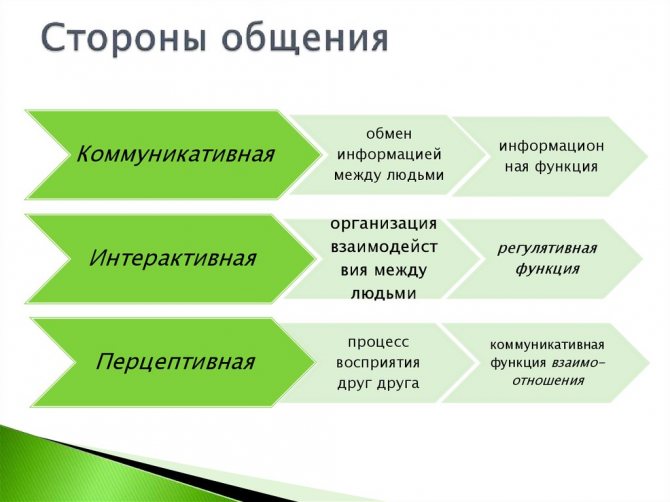

В обобщенную классификацию входят 3 основные стороны общения:

- Коммуникативная. Главным способом взаимодействия при этой форме общения считается речь. При помощи нее люди обмениваются мнениями, обсуждают насущные вопросы и решают проблемы. Коммуникативная сторона общения направлена на непосредственный обмен информацией между индивидами.

- Перцептивная. Взаимодействие людей осуществляется на когнитивном уровне. Личности делают выводы о собеседнике по его суждениям, внешнему виду, голосу, поступкам, жестам. Так они учатся воспринимать друг друга.

- Интерактивная. Эта третья сторона общения, направлена на построение совместной деятельности. Судить о качестве взаимосвязи между людьми можно на основе их поступков и действий.

Каждая сторона общения имеет целый ряд особенностей, которые делают ее поистине уникальной. Эффективное коммуникативное общение между индивидами возможно только в том случае, если люди говорят «на одном языке».

Дополнительная информация. Если коммуникатор и реципиент обладают схожим набором знаний, опыта и убеждений, им легче будет взаимодействовать и делиться необходимой информацией.

Пример. Если взрослый мужчина будет рассказывать маленькому ребенку об устройстве автомобиля, то малыш его не поймет, так как у него отсутствуют начальные знания для понимания этого вопроса.

Понимание – залог успешного разговора

Лучше всего передавать информацию при помощи речи. Это самое универсальное средство, так как во время беседы меньше шансов потерять смысл разговора.

В качестве невербальных способов можно использовать:

- Паралингвистические и экстралингвистические формы общения. Например, это смех, покашливание, паузы и другие околоречевые добавки, которые передают определенный смысл во время общения.

- Оптико-кинетические виды общения способствуют «считыванию» собеседника по жестам, пантомимике.

Для эффективного взаимодействия требуется соблюдать определенную дистанцию с собеседником:

- До 0,5 м – интимное расстояние. На такой дистанции можно общаться только с близкими людьми. Информация должна передаваться спокойным и тихим голосом, взглядом, мимикой и жестами.

- От 0,5 до 1,2 м – межличностная дистанция. На таком расстоянии обычно общаются с хорошими знакомыми и друзьями.

- От 1,2 до 3,6 м – социальное или деловое расстояние. Такая дистанция уместна на работе во время беседы с коллегами и партнерами. Чем она больше, тем официальнее считаются отношения.

- Более 3,7 м – публичная дистанция. Она характерна для тех, кому приходится выступать перед аудиторией. Большое расстояние позволяет выделиться среди толпы. Человека с трибуны удобнее рассматривать и слушать.

Зная основные концепции и понятия коммуникативного общения, получится выстроить качественный контакт с любым индивидом. Перцептивная сторона общения отвечает за установление взаимопонимания между людьми на основе их восприятия.

Важно! Чем лучше партнеры понимают друг друга, тем эффективнее будет их дальнейшее взаимодействие.

Чтобы овладеть перцептивной формой коммуникации необходимо:

- уметь понимать партнера и признавать его достоинства;

- анализировать собственное поведение, сопоставляя личное и общественное мнение о себе.

Только при наличии этих двух условий можно реализовать качественный контакт. Существует целый ряд факторов, которые мешают развитию перцептивного общения:

- Наличие убеждений, оценок и установок, которые появились раньше, чем состоялось знакомство с человеком. Из-за них восприятие индивида может быть искажено. Например, из-за сплетен может исказиться оценка личности. Если следовать ранее полученным неверным сведениям от завистников, можно никогда не узнать истинное лицо человека.

- Стереотипное мышление. Например, если человек придерживается мнения, что блондинок умных не бывает, при знакомстве со светловолосой девушкой он изначально будет считать ее глупой.

- Стремление к быстрым выводам. Чтобы дать оценку личности, необходимо получить исчерпывающую и достоверную информацию о ней. Если заключение о человеке делается через 5 минут общения, это не позволит развить эффективное взаимодействие.

- Эффект проецирования. Если собеседник предпочитает судить об эмоциональном, материальном, физическом состояниях другого человека по себе, в этом случае у него не получится понять собеседника и развить перцептивную сторону общения. Например, если мужчина считает, что все кругом злые, жадные, хитрые, то, вероятно, он приписывает собственные черты другим людям. Поэтому к таким плохим людям ему следует относить в первую очередь себя.

Лучше всего не оценивать людей, с которыми приходится общаться. Потому что любой анализ другой личности – это лишь отражение собственных мыслей, мнений и суждений. Другие люди – это зеркала, в которых можно увидеть себя. К каждому следует относиться с уважением.

Интерактивное общение связано с получением определенных достижений путем совместной деятельности людей.

Интерактивное общение в офисе

Важно! Чем больше наблюдается общих взглядов в коллективе, тем эффективнее становится результат работы.

Благодаря общению с другими индивидами во время совместного труда, происходит формирование каждой личности:

- появляются новые навыки и знания;

- человек начинает бороться с наиболее выраженными собственными недостатками, которые замечает у себя при сравнении с другими людьми;

- индивид учится уважать не только собственные умозаключения, но и чужой опыт.

Благодаря развитию науки и технологий, у человека появилось большое количество возможностей, чтобы реализовать интерактивное общение:

- При помощи мессенджеров или компьютерных программ в режиме online сотрудники одной компании могут вести переговоры или обмениваться информацией в виде файлов. Главное, что им нужно, – это указать электронную почту своего коллеги в рабочем ПК.

- Благодаря развитию дистанционного обучения, школьники и студенты имеют возможность получать новые знания при помощи интернета, не выходя из дома. При этом качество учебного процесса не снижается. Например, каждый может освоить краткий курс английского языка или вязания на спицах.

- При помощи интерактивного общения можно организовать досуг: позвать в гости друзей, устроить вечеринку, собрать и отнести корм в приют для животных, устроить корпоративное мероприятие в кафе.

Эта сторона общения благотворно влияет на социальную адаптацию людей, позволяя добиваться высоких результатов в любой сфере.

Непродолжительные и поверхностные отношения между людьми чаще всего отражают коммуникативную или интерактивную форму. Для построения крепкого и взаимосвязанного союза должны быть задействованы сразу три основные стороны. Ведь только единый механизм общения с полной его структурой способен выстроить эффективное взаимодействие между индивидами.

Интерактивная сторона общения

Целью любого общения является изменение поведения другого человека, другими словами, влияние. И чтобы это произошло, необходима совместная деятельность во время общения. Люди не просто используют слова, чтобы передать свои мысли, а наполняют их смыслом, эмоциями, нагрузкой, деятельностью. Все это должно повлиять на собеседников, переубедить их и направить в другое русло.

Интерактивную сторону общения часто регулируют общественные нормы, то есть этикет и правила приличия. Вот почему человек при соблюдении определенного стиля общения должен придерживаться ее правил, которые помогают ему достичь желаемого. Будь то деловое общение или прохождение собеседования, у каждого стиля есть свой регламент, который показывает, что нужно сделать для достижения того или иного результата.

Необходимость придерживаться определенных рамок заставляет людей отвечать за собственное поведение. Те, кто не придерживается рамок, тоже несут ответственность за те результаты, которых они достигают. Так, каждый человек играет определенную роль по определенным правилам. И каждый человек в той или иной ситуации занимает различные роли.

Причинами конфликтов между людьми является неспособность соответствовать общественным правилам, правильно играть роли, придерживаться норм. Порой люди конфликтуют, поскольку не желают вступать в ту деятельность, которая им предлагается. Каждый старается занять роль другого, а не ту, которая ему предлагается. Каждый предлагает свои виды деятельности, которые противоречат с потребностями и желаниями оппонентов.

Глава 14 ПОЗИЦИИ В ОБЩЕНИИ, ВЕДУЩИЕ К УСПЕХУ Понятие об эго-состояниях Типы трансактов Возможные установки в деловом общении Вопросы Задания

Кто действительно хорошо знает людей, тот ни на кого не будет окончательно полагаться, но и ни от кого не станет отказываться. И.Этвеш (венгерский писатель XIX в.) Между партнерами по общению всегда есть незримая, однако хорошо ощутимая дистанция. Это как бы расположение партнеров по вертикальной оси в пространстве общения. Партнер, который «давит», располагается на ней выше, а партнеры, ведущие разговор «на равных», — на одном уровне. Если каждый из партнеров стремится оказаться «повыше», происходит конфликт. Такие позиции в общении видный теоретик театра П.М.Ершов назвал «пристройкой сверху», «пристройкой снизу», «пристройкой рядом»1. Понять, какую позицию в общении следует занять, чтобы в разговоре никто не лидировал и вопрос решался конструктивно, помогает трансактный анализ ситуации общения, разработанный американским психологом Э. Берном. Понятие об эго-состояниях Э. Берн заметил, что каждый человек в различных ситуациях ведет себя по-разному, как бы исполняет разные психологические роли (Родителя, Взрослого, Ребенка), которые соответствуют его разным внутренним Я, или эго-состояниям. 1 Ершов П.Б. Сочинения в 3-х т. — T.I: Технология актерского искусства. — М., 1992. С. 93. В состоянии Родителя мы думаем, чувствуем, говорим и действуем так, как это делали наши родители или авторитетные для нас в детстве люди: советуем, критикуем, воспитываем, распоряжаемся, заботимся… В состоянии Взрослого мы трезво оцениваем реальность, анализируем информацию: размышляем, сопоставляем, решаем, советуемся… В состоянии Ребенка мы думаем, чувствуем, говорим и действуем, как в детстве: обижаемся, ликуем, жалуемся, протестуем, развлекаемся, любуемся… Все три роли личности ей необходимы. Для того чтобы наша жизнь была полноценной, в нужный момент должен проявляться тот или другой. «Ребенок — это источник интуиции, творчества, спонтанных побуждений и радости. Состояние Взрослый необходимо для жизни. Человек перерабатывает информацию и вычисляет вероятности, которые нужно знать, чтобы эффективно взаимодействовать с окружающим миром. …благодаря Родителю многие наши реакции давно стали автоматическими, что позволяет сберечь массу времени и энергии. Люди многое делают потому, что «так принято делать». Это освобождает Взрослого от необходимости принимать множество тривиальных решений, благодаря чему человек может посвятить себя решению более важных жизненных проблем, оставляя обыденные вопросы на рассмотрение Родителя»1. 1 Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений. — Минск: «Прамеб», 1992. С. 17 — 18. В каждое из этих состояний мы входим обычно не по своему желанию, а под воздействием ситуации, той социальной роли, которую исполняем. Например, молодая учительница с первоклассниками находится в психологическом состоянии Родителя, в магазине — Взрослого, а дома с родителями — Ребенка. И это именно то, что нужно окружающим. Большинство людей незаметно для себя меняют психологические состояния. Некоторые, однако, не могут или не хотят «переключаться». Есть начальники и учителя, которые доставляют хлопоты медицинскому персоналу больниц своей психологической позицией Родителя. Психологические позиции Родителя и Ребенка в деловом общении приводят к непартнерскому стилю общения (см. главу 11), что затрудняет решение деловых вопросов. В деловом общении очень важно уметь распознать психологическую позицию партнера и занять такую, которая обеспечит конструктивное решение вопроса. Чтобы верно определить эго-состояние другого человека, надо учиться улавливать оттенки отношений. К примеру, внешние проявления состояния Родителя-критика и Ребенка-бунтаря порой похожи. Но в агрессивности первого чувствуется спокойное превосходство, а в агрессивности второго — беспомощность. Полезно научиться различать собственные эго-состояния, а также в конфликтной ситуации попробовать переключиться с одного состояния на другое. В нижеприведенной таблице, составленной на основе исследований Э. Берна, представлены наиболее типичные психологические позиции и их внешнее проявление. Распознавание эго-состояний

| Позиция | Язык. тела | Речь | Типичные выражения | Поведение |

| Руководитель-критик | Руки скрещены, ноги широко расставлены или корпус откинут назад, лоб нахмурен, рот сжат, отчужденное выражение лица, возможно указующее движение рук | Громкая или тихая, твердая, с нажимом, высокомерная, насмешливая, повелительная | “Это следует сделать”, “Так нельзя!”, “Я знаю, что говорю”, “Сколько можно!” | Оценивает, указывает, ищет виновных, обвиняет, наказывает |

| Руководитель-опекун | Открытые руки, корпус наклонен к партнеру, похлопывание по плечу или поглаживание руки; заботливое, ободряющее выражение лица | Теплая, сочувствующая, успокаивающая, подбадривающая | “С кем не бывает”, “Это не страшно”, “Я вам помогу”, “Хорошо, молодец!” | Утешает, подбадривает, советует, помогает, сочувствует, заботится, покровительствует |

| Взрослый | Корпус прямой, слегка наклонен к партнеру, жесты подкрепляют мысли, выражение лица меняется, но остается заинтересованным, взгляд открытый. | Спокойная, уверенная, без страстей и эмоций | Высказывания по предмету. Допускает возможность обсуждения: “Возможно…”, “Если сравнить…”, “Яду-маю…” Вопросы: “Как?», “Почему?”, “Когда?”. | Заинтересованное, внимательное, объективное, поиск вариантов |

| Ребенок-бунтарь | Поза напряженная, угрожающая, голова опущена, выражение лица упрямое или угрюмо отсутствующее | Гневная, громкая, упрямая, угрюмая | “Не буду!”, “Не хочу!”, “Почему я?”, “А вы сами что!” | Протест, агрессивность |

| Ребенок забитый | Поза слуги, плечи опущены, склоненная голова, кусает губы, выражение лица потерянное, с оглядкой на других, тактичное | Нерешительная, подобострастная, покорная, нудная | “Я хотел бы…”, “Я попробую…”, “Я правильно сделал. ..”, “Что же мне делать?”, “Я, наверное, не смогу” | Неуверенное, обиженное, нуждающееся в поддержке, подавленное |

| Ребенок свободный | Позы свободные, жесты экспрессивные, выражение лица воодушевленное, блеск в глазах, любопытство, слезы | Громкая, быстрая и горячая, эмоциональная, непринужденная | “Я хочу!”, “Здорово!”, “Прекрасно!”, “Великолепно!”, “Ужасно!” | Спонтанное, игривое, раскованное, веселое, забавное, эгоистичное, мечтательное, естественное, творческое |

Типы трансактов Люди вступают в общение каждый в своем эго-состоянии. То, что при этом происходит, Э. Берн назвал трансакцией (иначе — трансактом). Трансакт состоит из стимула и реакции между двумя эго-состояниями (рис. 13). Реакция, как правило, соответствует стимулу («Как аукнется, так и откликнется»).

Рис. 13. Схема трансакта

Трансакты могут быть (по результатам) бесплодными, конфликтными и конструктивными. Рассмотрим типы трансактов. 1. Дополнительные, или параллельные, трансакты. В них участвуют только два эго-состояния (рис. 14 а,б).

| А. Что творится у нас в транспорте! Б. И не говорите. Пусть, кто может, идет пешком. А. Что будем делать, автобуса все нет. Б. Позвоним, что можем опоздать.

А. Может, не пойдем на первую пару? Б. А если проверка? |

Рис. 14 а. Дополнительные трансакты

Это бесконфликтные трансакты. Варианты 1 и 3 часто не конструктивны. К конфликту подобное решение не приводит. Но и к решению вопросов тоже.

| А. Сколько можно вам повторять? Б. Повторите, пожалуйста, еще раз. А. Последний раз! Б. Обещаю вам! |

Рис. 146. Дополнительные трансакты

2. Перекрестные трансакты. Реакция партнера исходит не из того состояния, на которое был направлен стимул. В коммуникации участвуют 4 эго-состояния. Услышав ответ из неожиданной позиции, собеседник теряется, разговор временно или полностью прекращается (рис. 15 а-г).

| Жена — Мужу: «Ты не знаешь, где наш кипятильник?» Муж — Жене: «За такими вещами, кажется, ты должна следить сама». | Начальник — Секретарше: «Кто это звонил нам в шесть часов?» Секретарша: «Неужели вы думаете, что я могу все помнить?» |

Рыс. 15 а. Перекрестные пересекающиеся трансакты

| А: Как тебе наш новый зам? Б: Встретиться бы с ней где-нибудь в компании. |

Рис. 156. Перекрестные параллельные трансакты

Временное прекращение трансакта может привести и к возобновлению разговора с иных позиций, что будет более конструктивно и приведет к решению вопроса.

| Новая сотрудница — Руководителю: «Я не поняла, как это делать. Объясните мне еще раз». Руководитель: «С чего вы сами думаете начать?» | Начальник-Секретарше: «Я этого не потерплю! Вы опять опоздали!» Секретарша: «Могу ли я приступить к работе?» |

Рис. 15в. Конструктивный перекрестный трансакт

| А: Ты посмотри на эту молодежь. Разве мы могли себе это позволить? Б: А ты вспомни. О нас говорили то же самое. |

Рис. 15г. Конструктивный параллельный трансакт

ВЫВОДЫ: 1. Прекращение трансакта, а то и конфликт наблюдается в том случае, когда партнер не реагирует на стимул, направленный в позицию Взрослого, а реагирует из другой позиции. 2. К конструктивному ведению разговора можно прийти в том случае, если удастся проигнорировать стимул, направленный в позицию Родителя или Ребенка, и ответить из позиции Взрослого, стимулируя состояние Взрослого у партнера.

3. Скрытые (подразумевающиеся) трансакты. Это коммуникации с подтекстом. Он чувствуется в интонации, взгляде, языке телодвижений. По содержанию стимул направлен из позиции Взрослого в позицию Взрослого. Но личностный смысл сообщения, который угадывает партнер, исходит из другой позиции. Реакция направлена обычно именно на скрытую позицию. Партнер возмущается: «Что я такого сказал?»

| А. Где моя папка? Б. Почему вы думаете, что она у меня? А. С чего вы это взяли? Я просто спросил. | Муж: Сколько у нас осталось денег до зарплаты? Жена: Не беспокойся, хватит. Муж: А я и не беспокоюсь. Уже нельзя и спросить. |

Рис. 16. Скрытые (подразумевающиеся) трансакты

Скрытая позиция раздражает больше, чем явная. Угадав ее, надо вести себя так, будто она явная, стараясь при этом не допустить конфликтной ситуации. Это возможно, если отвечать из дополнительной позиции. Чтобы разговор был конструктивным, надо постараться проигнорировать подтекст и отвечать так, как будто обращение действительно идет из позиции Взрослого и мы, естественно, отвечаем тем же. Итак, позиция Взрослого наиболее предпочтительна в деловых контактах. Именно она формирует партнерский стиль общения. Возможные установки в деловом общении Занять позицию Взрослого помогает соответствующая установка1. Установки могут быть следующими: 1. У меня не все в порядке — у тебя все в порядке. (Роль просителя; психологическая позиция Ребенка.) 2. У меня все отлично — у тебя не все в порядке. (Роль начальника; психологическая позиция Родителя.) 3. У меня дела идут плохо — у тебя тоже не все в порядке. (Роль неудачника; психологическая позиция Ребенка.) 4. У меня все в порядке — у тебя все в порядке. Возникшие проблемы можно решить. (Роль делового человека; психологическая позиция Взрослого.) Если бы сотрудники всегда действовали из позиции Взрослого, в коллективе не было бы конфликтов. Нередко конфликт возникает из-за того, что кто-то ведет психологическую игру, которая состоит из последовательности скрытых трансактов. Например, ведется игра: «А что я говорил?» Начальник советуется со специалистом по поводу какого-либо начинания. Специалист его не одобряет. Но начальник настаивает. И тогда специалист заявляет: «Ну, хорошо, сделаем так, как вы хотите», и начинает действовать, как того хочет начальник. Через некоторое время выясняется, что предложение начальника было неверным. Потрачены зря деньги и время. Начальник вызывает специалиста. А тот заявляет: «Я сделал все так, как вы хотели. А я предупреждал…» (психологическая позиция Ребенка). 1 См.: Шмидт Р. Искусство общения. -М.: СП «Интерэксперт», 1992. Чтобы избежать такого финала, руководителям можно посоветовать расстаться с позицией непогрешимого Родителя, внимательно прислушиваться к мнению подчиненных, а сотрудникам — не становиться в позицию Ребенка, изложить свое мнение письменно, показать шефу все «за» и «против» его предложения. Это будет стимулировать у него позицию Взрослого и приведет к обсуждению вопроса, а не навязыванию решения. Кроме этой, существует еще множество психологических игр, основанных на навязывании партнеру психологической позиции Родителя или Ребенка. По сути дела, эти игры представляют собой манипуляции, цель которых- получение той или иной выгоды в отношениях с партнером по общению. Вот названия некоторых их них: «Дитя на работе», «Меня рвут на части», «Казанская сирота», «Обезьяна на шее». Чтобы оказаться не втянутым в манипулятивную игру, нужно вовремя распознать, какую психологическую позицию вам навязывают и, если вам это не нравится, стимулировать у манипулятора позицию Взрослого, что, конечно же, можно сделать, лишь справившись с собственным желанием опекать, распоряжаться или подчиняться. Вопросы 1. Какова связь между социальной ролью и психологической позицией человека? 2. По каким признакам можно распознать психологическую позицию, в которой находится партнер? 3. Какие позиции в общении позволяют избежать конфликта? 4. Почему позиция Взрослого дает возможность решить вопрос? 5. Как нужно настроить себя, чтобы добиться успеха в деловом контакте? Задания 1. Потренируйтесь в умении определять психологические позиции. Проанализируйте типичные эго-состояния членов своей семьи, друзей, коллег, собственные. Попробуйте определить психологическую позицию незнакомого вам человека по его манере говорить и держаться. 2. Рассмотрите семейные и служебные конфликты с позиции трансактного анализа. Что можно было бы изменить в позициях участников, чтобы избежать конфликта? 3. Заметив, что вы в разговоре занимаете позицию Ребенка или Родителя, попробуйте перейти на позицию Взрослого.

К титульной странице Вперед Назад

Коммуникативная сторона общения

Под коммуникативной стороной общения понимается передача и прием информации в самом узком значении слова. Однако люди обычно не только передают свои мысли и идеи путем проговаривания слов, они не только отправляют и получают (воспринимают) информацию. Также в процессе общения происходят еще множество аспектов:

- Обмен эмоциями. Человек выражает свои эмоции путем мимики, жестов, интонации в голосе.

- Обмен указаниями. Это проявляется в интонации голоса в сопровождении с мимикой и жестами.

В процессе коммуникативного взаимодействия важным становится то, насколько правильно люди используют слова для передачи своих мыслей и как правильно их понимают собеседники. Проблемы возникают тогда, когда человек неправильно подбирает слова, не передающие его главных идей, а также когда собеседники интерпретируют слова не в том значении, которое они под собой несли.

Достаточно часто люди во время общения пытаются найти скрытый смысл сказанного. Под словами «Что ты сегодня кушал?» многие могут услышать «Я хочу контролировать процесс твоего питания». Хотя на самом деле человек просто поинтересовался съеденным меню собеседника.

Проблема исчезает, когда люди не просто говорят и слушают, но и прибегают к различным уточнениям, вопросам, пересказыванию, переспросам и т. д. Все это позволяет расширить смысл сказанного, которое нередко невозможно передать в одном предложении. Люди достигают большего понимания, если стараются понять то, что они услышали, а не мгновенно решать, что они услышали.

Четвёртый уровень: конвенциональный

Культурное, вежливое и этичное общение. Оба собеседника имеют желание и готовность общаться. Как правило, общение на четвёртом уровне проходит на равных (или близко к этому). Нет явного манипулятора и явной жертвы.

Собеседники уважительно относятся друг к другу, пытаются понять чужую точку зрения и, если мнения расходятся, стремятся договориться. Открытое и искреннее общение.

Конвенциональный уровень общения мы можем наблюдать на деловой встрече партнёров по бизнесу и иногда в семейных кругах или среди друзей.

Итог

Человек с самого детства обучается речи, которая позволяет ему более быстро и легко передавать свои мысли, возражения и идеи. Однако в процессе общения существует множество скрытых аспектов, которые должны реализовываться человеком для более глубокого и точного взаимодействия с окружающими.

В процессе общения важным остается понимание как самого собеседника, так и его сообщений, которые он передавал человеку. Если все будет воспринято правильно, тогда у человека не останется вопросов. Он будет все очень четко и ясно понимать для себя, без каких-либо догадок и домыслов, которые часто бывают ошибочными.

Второй уровень: манипулятивный

Как видно из названия, на втором уровне общения собеседник воспринимается как объект возможных манипуляций. Манипулятор пытается управлять свой жертвой, причём иногда бессознательно.

Примером второго уровня общения может быть взаимодействие с продавцом-консультантом. Вы уже соблюдаете нормы общения, но всё равно относитесь друг к другу безразлично и не пытаетесь узнать друг друга как личностей. При этом продавец-консультант пытается оказать на вас психологическое влияние, чтобы вы совершили покупку.